MAGAZINE

弊誌 ISSUE 1「國母和宏という生き様」第1章【全文公開】

2018.10.08

代官山 蔦屋書店にて弊誌初となる実店舗販売がスタートしたことを受け、2016-17、2017-18の2シーズンに渡り発刊してきたISSUE 1~6のうち、写真集であるISSUE 6を除いた5号分の第1章に綴った全文を日替わりで公開。

EPISODE 1

“世界のカズ”の礎を築き上げた「幼き夜の大冒険」

「“スノーボードを始めたい”って言ったときの記憶が映像として鮮明に残ってて」

カズは4歳のときにスノーボードを始めている。筆者が4歳だった当時の記憶は、正直ほとんど……いや、まったくと言っていいほどない。記憶力には個人差があるわけだが、そんなことはどうでもいい。それほどまでに強烈なインパクトだったのだろう。これが、カズとスノーボードとの出会いである。

「父さんと姉ちゃんと一緒にスキーでリフトに乗ってたんですよね。当時は若い人しかスノーボードをやってなくて、ブッシュ(やぶ・茂みの意。雪が解けて、もしくは少なくて一部が出ている状態)が出ているところをスノーボーダーが転がりながら飛び出してきた。そんなに上手い人じゃなかったと思うんですけど、仲間と笑いながら滑っているのを見て、“あれやりたい”って。その光景がめっちゃ楽しそうだったから」

父・芳計さんは、スキーで上から下まで滑れるようになったらスノーボードを始めようと、息子と約束した。「(スキーで)1時間くらい滑ったから“休憩しようぜ”って言っても、休まないって言うのさ。滑れるようになればスノーボードができるって頭にあったから」とは芳計さんの言葉だが、カズは幼少期からやりたいことに対してひたむきな情熱を傾けていたようだ。

「“やりたい”って言ったときのスキーのレベルは全然覚えてないけど、スノーボードを始めさせてもらう頃は、大人たちと一緒に森の中をついて行くくらいは滑れてましたね」とカズは振り返る。子供ながらにツリーランとは……そう思うだろうが、それもそのはず。スノーボードを始めたいあまりに、スキーでボトムまで滑ってくるとひとりでリフト乗り場へ向かっていき、常連だったことからスタッフが抱えてリフトに乗せてくれ、降り場ではひとりでリフトから飛び降りてそのまま滑る。これをひたすら繰り返していたようだ。現在ではこうした放任主義やゲレンデスタッフの対応に対してクレームが舞い込んできそうなものだが、カズは自らの意思で滑り続けた。スノーボードをやりたい──ただそれだけだった。

「あっという間だった」、そう芳計さんが呟いた。ツリーランが滑走できるレベルに至るまでスキーを習得するのに要した時間だ。約束どおり、スノーボードを始めるにあたりギアを揃えなければならないのだが、ここに大きな関門が立ちはだかった。1992年当時、キッズギアがほとんど流通していなかったのだ。

そこで芳計さんは、エッジが付いていない玩具用のボードに大人用のバインディングを改良して取り付け、ハードブーツで滑らせた。4歳のカズには改良しているバインディングを装着することができなかったため、芳計さんがカズを担いでハイクアップしてバインディングを着けてやり、滑らせてはバインディングを外し、また担いで……これを毎晩のように延々と繰り返した。仕事で疲れている身体など気にせずに。

「最初は曲がれなくて難しかった。父さんに担いで登ってもらって、ヒールとトゥのターンを1回ずつやるような感じでした。けっこう繰り返してたかな」

「どんどんできるようになることが面白かった。あと、ほぼナイターだったんですよね。夜の11時くらいまで営業してて、夕飯も車の中で食べてそのまま寝ちゃう感じだった。夜、父さんと一緒にスキー場で“なんかやってる”っていう行為自体が楽しかったんだと思う。アドベンチャー的な感じでしたね」

毎晩が大冒険だった。芳計さんは仕事を終えて帰宅すると、すぐにカズを車に乗せてゲレンデへと向かう日々。それは、親子愛以外の何ものでもない。二人三脚で楽しみながら、後に世界を股にかけるプロスノーボーダーとしての礎を築き上げていったのだ。

本人の自覚としてはないようだが、4歳から始めたキャリアや雪に恵まれた北海道で育ったという環境だけでなく、この時期にエッジがないボードでライディングを覚えたことは、もしかしたら北海道石狩市から世界トップのスノーボーダーが誕生した大きな理由のひとつかもしれない。

“ゴールデンエイジ”という言葉をご存知だろうか。諸説はあるものの4~12歳くらいの時期を指すようだが、スポーツを体得するうえで、その動きを習得するのにもっとも適した期間である。雪質に恵まれているとはいえ、エッジがないボードでターンを習得したことは、カズにとって大きなアドバンテージだったのかもしれない。現に芳計さんの記憶によると、翌年になるとBURTONからキッズ用のボードが出たそうだが、それに乗り替えた途端、水を得た魚のように縦横無尽にゲレンデ内を駆け巡っていたそうだ。

「父さんとその友達と一緒に滑りながらポイントごとに止まって、順番に飛んだりしながら、大人たちが何をやるのか見てた。今でもみんなでゲレンデを滑りながら、“あそこでアレやろうぜ”ってセッションするのと同じ感覚でしたね」

幼稚園児の和宏少年は、この頃すでに大人と対等に滑れていたということである。本人の記憶が曖昧のようなので芳計さんにうかがったところ、フェイキーでしか滑れない日を設定したり、競争したりしながら、遊び感覚で楽しんでいたそうだ。ジャンプもすれば、グラブもしていたんだとか。天才少年のように扱われ、テレビのニュース番組に取り上げられたこともあった。

「スノーボードも友達と遊ぶのもどっちも好きだったけど、選べるんだったらスノーボードに行ってました」

このときすでに、カズにとってスノーボードは特別な存在になっていた。小学校に上がるか上がらないかの時点で、自らの意思で“やりたい”と思える何かがあったという人は少ないのではないだろうか。親の勧めではなく自分からやりたいと意思表示し、それを頭ごなしに否定することなく条件を設定したうえで取り組ませた両親。親子一緒に雪上で“遊び”ながら自然と上達し、敵うはずのない大人たちとボードを履けば対等に遊べた。

「ひたすら滑ってましたね。父さんの友達、そして姉ちゃんもやるようになって、ツリーに入ったり冒険みたいな感じで滑ってた。たまに大きなゲレンデに連れていってもらったら、そこでもいろんなポイントを探しながら滑って。それでどんどんハマっていきましたね。森の中に入っていったら、誰かが作ったジャンプ台があって、それを見つけたときに興奮したのを今でも覚えてる(笑)」

エッジのない板でターンを覚えたこと、子供ながら夜に外で遊べる優越感、ツリーを探検しながらフリーライディング……和宏少年にとって、すべてが大冒険だったに違いない。そんな強すぎる刺激を幼少期に体感してきたことが、スノーボーダーとしても人間としても、カズの礎になっているのだ。

つづく

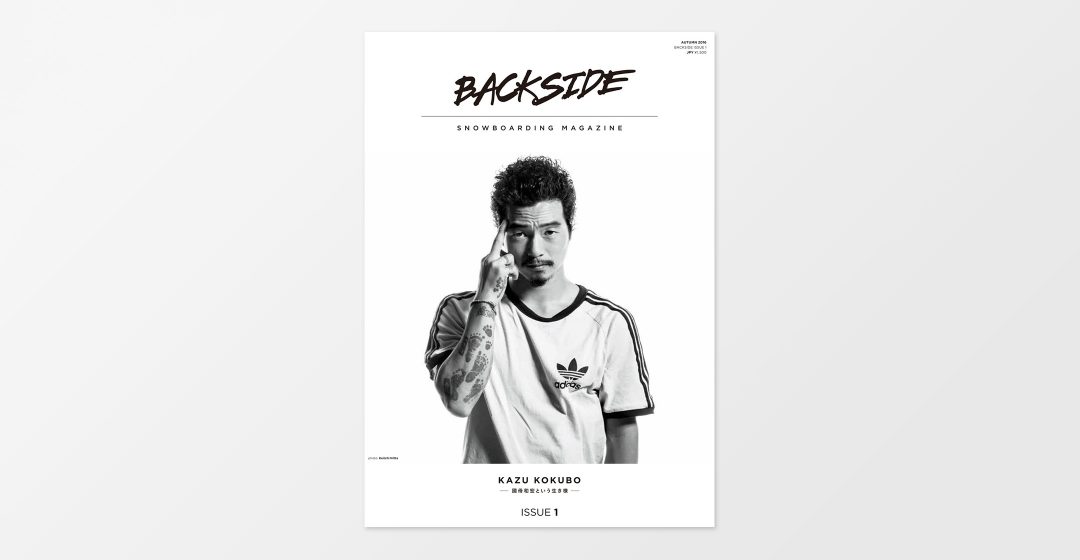

ISSUE 1 KAZU KOKUBO ──國母和宏という生き様── A4サイズ / フルカラー / 日本語・英語 / 128ページ

アンケートに答えてバックナンバー&オリジナルステッカーをゲットせよ

ISSUE 1~3(2016-17シーズン発刊)、もしくはISSUE 4~6(2017-18シーズン発刊)のバックナンバーいずれかと併せて、弊誌限定ステッカー(W148mm×H55mm)のセットを各5名様にプレゼント!