INTERVIEW

現シーンの礎を築き上げた名作『ROADKILL』初視聴の大学生インターンが編集長を直撃【Vol.1】

2023.08.08

スノーボードがまだ市民権を得ていなかった1993年に発売され、当時の若きスノーボーダーたちに多大なる影響を与えた映像作品がある。FALL LINE FILMSが手がけた不朽の名作『ROADKILL』だ。現在のスノーボードムービーはバックカントリーやストリートを舞台とする作品が大半だが、このROADKILLは主にゲレンデでのライディングを収めたフッテージで構成されており、それゆえに出演しているライダーたちのファッションやトリックが等身大に感じられる。

ROADKILLに限った話ではないが、当時のスノーボーダーたちに共通して言えること。それは、自身のライディングをアップデートするために、VHSテープをビデオデッキに挿入してテレビ画面を食い入るように見つめながら、“テープが擦り切れる”ほど繰り返し観ていたこと。現代のようにSNSでライディング映像を見つけて保存しておき、リフトの上で試聴することなどできない当時のスノーボードシーンにおいて、こうした世界最先端の映像作品が教科書代わりだった。その中でも特にこのROADKILLは、フリースタイルシーンの礎を築き上げた作品と言っても過言ではないため、スノーボードを愛する者にとってのバイブル的存在だったわけだ。

そんな歴史に名を残す名作を、コロナ禍にスケートボードを始め、そのままスノーボードにものめり込んだ21歳の大学生が人生初試聴。弊メディアでインターンとして活動する近藤碧音が本作を観て抱いた疑問を、編集長・野上大介にぶつける。30年の時を経て、当時大学生だった編集長を魅了し人生を狂わせたほどの作品は、現大学生インターンにどのように映ったのか。

スケートボードみたいに“刺す”動きが流行っていたの?

インターン・近藤碧音(以下、アオト): 僕はスケートボードもするんですが、ROADKILLに出演しているスノーボーダーたちが異次元なくらい、スケーター並みに刺したジャンプをしていたのが印象的でした。

BACKSIDE SNOWBOARDING MAGAZINE ISSUE 9「20 TRACKS OF THE GREATEST RIDERS ──フリースタイル史を紡ぐ20人の足跡──」より、テリエ・ハーカンセンのインディ(左/1992年)とテール(右/1993年)

編集長・野上大介(以下、野上): “刺してた”というか“刺せていた”というか……(笑)。90年代の前半は、当時の最高峰のブーツを履いていてもカカトが浮くような代物だったから、うっ血するくらいブーツのヒモを締めて、足の甲と足裏を通してカカトが浮かないようにするオプションのストラップを着けて、やっとまともに滑れるような時代。それくらいブーツが柔らかかった。しかも、新品で買ったバインディングのハイバックを、まずは電ノコで半分くらいに切って、切れ端にダクトテープを貼ってローバックにするのがファッション的にも流行っていたから(笑)、ボーンアウト(ポーク)の動きはやりやすかっただろうな。ブライアン・イグチがレイト気味にBS180を仕掛けるアクションはスケートライクに前足がボーンアウトされていて、当時そのムーブスをみんなめっちゃマネしていたんだ。

アオト: スケートボードはノーズボーンとか、刺せば刺すほどスタイルが出るような感じじゃないですか。そういうところから、スノーボードも影響を受けていたんですか?

野上: スケートボードでオーリーを仕掛けると、空中のピークは必然的にノーズボーンの形になるよね。影響は色濃く出ていたと思う。スケートボードに対するリスペクトがものすごく強くて、当時のスノーボーダーたちの間では「スケートボードで表現できない動きはダサい」みたいな風潮があったような気がするよ。

BACKSIDE SNOWBOARDING MAGAZINE ISSUE 9「20 TRACKS OF THE GREATEST RIDERS ──フリースタイル史を紡ぐ20人の足跡──」より、ブライアン・イグチのオーリー(左/1993年)とスイッチBSシフティ(右/1994年)

当時もグラトリが流行っていた?

アオト: グラトリがめっちゃ出てくるんですけど、なかでもノーリーが何回観たかわからないくらい弾かれていて。ノーリーのCAB360とかBS360とか、540や720も収録されていました。この頃ってノーリーが流行ってたりしたんですか?

野上: ノーリーっていうか、いわゆるフェイキーオーリーの動きでスピンするヤツだよな? オレもやってた気がする。確かにノーリーが多かったかもしれないけど、それに限らず、当時はROADKILLの影響でグラトリ自体がめっちゃ流行ってたんだよな。スノーボードを始めて2年目のときにコモっていた、当時フリースタイルの聖地と言われていた(長野)北志賀ハイツの緩斜面では、グラトリやってるヤツが多かったよ。

アオト: フリーランの中でグラトリをやる、みたいな感じだったんですか?

野上: いや、最初はグラトリばっかりやってたね。北志賀ハイツや近隣の高井富士には当時からパークがあったから一応入るんだけど、スケートボードの延長線上にあったグラトリがカッコよくて。その頃からハーフパイプが人気だったんだけど、スノーボード始めたてのオレが入れるモノでもなくて。最初はグラトリから入る、っていう人が多かったかな。

アオト: 今も昔も、グラトリはめちゃくちゃ流行ってたんですね。

野上: 確かに、今と大きくは変わらないのかもね。ROADKILLはもちろん、オレがハイツにコモっていたシーズンにMACK DAWG PRODUCTIONSから出た『UPPING THE ANTE(94年)』っていうビデオがあって、それはもっとグラトリ色が強かったかな。それをハウツー教材みたいな感じで見まくって、出演しているライダーの技をマネしてた感じ。やってることは変わらないけど、マインドとしては世界最先端の滑りをマネしてる、って感じだった。今のスノーボード観で考えるとありえないけどオレもワンチャン、憧れの舞台に手が届くんじゃないかって当時は勘違いできたんだよね(笑)

野上いわく、「テープが擦り切れるほど観た」という『UPPING THE ANTE』。でも、実際にテープは擦り切れていない(笑)

ボードは硬くてスタンスは狭かった?

アオト: スタンスが狭いからなのかわからないんですけど、ボードが今より長めだな、と感じました。あとウワサで聞いたことあるんですが、昔のボードってめっちゃ硬いんですよね? 当時は硬めで長めの板が主流だったんですか?

野上: テクノロジー的に今とは雲泥の差があって、絶妙なフレックスを出すことは難しかったんだと思う。だから硬いボードはめっちゃ硬いし、柔らかい板はめっちゃ柔らかい。柔らかいがゆえに折れやすい、みたいな感じだったね。スタンスに関しては、出演しているジョン・カーディエルやマイク・ランケットがわかりやすいんだけど、けっこう狭いよね。ジョンはプロスケーターでもあったから、想像だけど、自分のスケートボードのスタンスに近いようなセッティングにしてたんじゃないかな。だからボードが長く見える。スイングウエイトを考えたら回しづらそうだけど、当時のライディング技術だと540以上は今みたいにワンローテじゃ回せなかったから……。

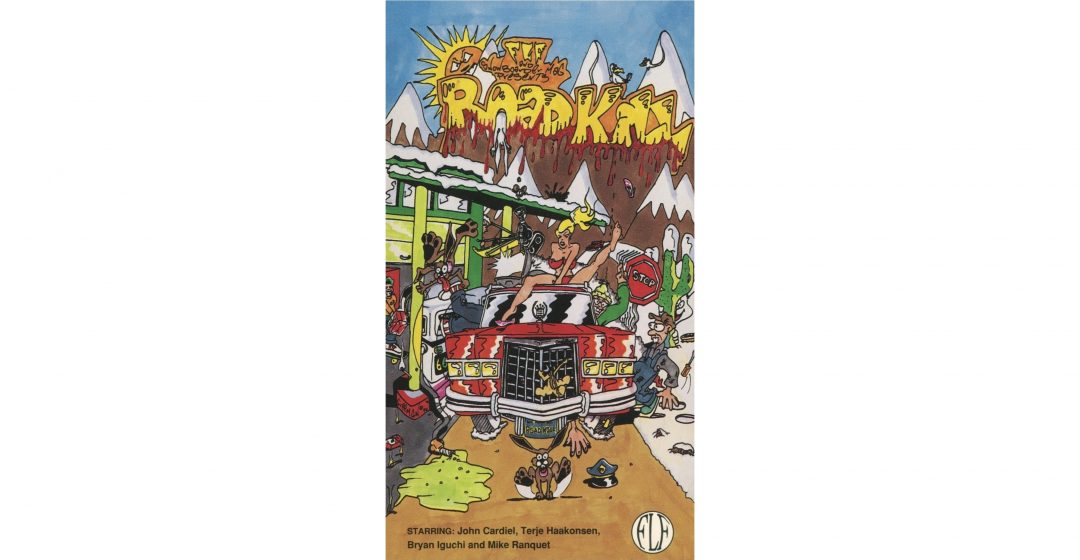

これが名作『ROADKILL』のパッケージ。本作についてより詳しく知りたくなった若者はこちらの記事をどうぞ

アオト: 確かに、ジャンプも540とか720になると身体が伸びて無理やり回しているように見えました。

野上: そう。720とかになると伸び切っちゃってグラブも掴めない。スケートボードをそのまま雪上にトレースしていた感じだから、こうした狭いスタンスがスノーボードに適している訳ではなかったと思う。長さの話でいうと、ROADKILLでブライアン・イグチが乗っているボードが158だから、その撮影時はそんなに短い板は存在してなかったんじゃないかな。ただ、この辺りがちょうど分岐点にはなっている。次の93-94シーズンには短くて太い、ジビング向きのボードがいっせいに出始めたから、ROADKILLはこういうプロダクトの面でも影響を残しているんだろうね。

Vol.2につづく

野上大介(左): 1974年生まれ。BACKSIDE SNOWBOARDING MAGAZINE 編集長。日本でフリースタイルスノーボーディングが形成され始めた92-93シーズンにスノーボードと出会う。

近藤碧音(右): 2001年生まれ。2022年度よりBACKSIDEにてインターンとして活動中。20-21シーズンにスノーボードを始める。スノーボードの歴史やライダーの生き方に興味津々な大学生。

text: Yuto Nishimura(HANGOUT COMPANY)