INTERVIEW

スノーボーダーが社会を変える。ヒアラブル端末で革命を起こすBONX代表 宮坂貴大

2021.05.28

初めて訪れたゲレンデで気持ちよくクルージングしているとコースの分岐点に差しかかり、「あれ、どっちだ?」と思い悩み止まってしまったこと。サイドカントリーでパウダースノーの浮遊感を堪能しながらも、「この方向へ滑り続けて大丈夫か?」と不安に苛まれたこと。弊サイトをご愛読いただいている読者諸兄姉であれば、誰しも経験があるはずだ。また、サイドヒットでクリーンにエアを決めたとき、「今の見た?」と誇示したくなることだってあるかもしれない。そうした“瞬間を言葉で共有できる”エクストリームコミュニケーションギアとして誕生したBONXなのだが、現在、社会のあらゆるシーンで使用されていることをご存知だろうか。そう、ひとりのスノーボーダーがヒアラブル端末を引っさげて革命を起こしているのだ。そしてBONXは新たなる挑戦として、再びスノーボーダーたちを虜にするニューギアの開発を推し進めている。そこで改めて、リアルスノーボーダーだからこそ生み出すことができたデバイスの誕生から現在に至るまで、創業者の宮坂貴大の言葉とともに、“スノーボーダーが社会を変える”ストーリーを紐解いていく。

開発に寄与したスノーボーダーとしてのメンタリティ

「バックカントリーで滑るとなったら、雪崩が起こるかもしれないということは認識していなくてはいけない。そして、死んでしまう可能性があることも。現代社会においてこのようなリスクを経験することは、ほとんどできないんですよね。こうしたリスクがある状況でしっかり成功イメージを描き、その状況を楽しむメンタリティは、起業家精神と近いものがあるかもしれません」

音声コミュニケーションプラットフォームとして航空会社や医療機関、小売店舗、そしてリモートワークに至るまで、あらゆる“現場”で利用されているBONX。そのCEO(最高経営責任者)である宮坂貴大の言葉だ。

「雪山で、滑りながら話したい」という宮坂の想いから誕生したバックグラウンドがあるだけに、スノーボードに精通している熱心な方には不要かもしれないが、改めてBONXについて説明しておきたい。片耳に装着するスタイリッシュなイヤフォンと、独自開発されたスマートフォンアプリをBluetoothで接続し、携帯通信もしくはWi-Fi環境下であれば操作することなく話すだけで発話を検知し、最大10人のグループ通話が距離無制限で楽しめるというもの。2014年に創業し、1年の開発期間を経て臨んだクラウンドファンディングでは、2015年当時としては日本のIoT製品史上最高額となる2,500万円超の支援を得るなど、画期的かつクールなプロダクトに大きな注目が集まった。

宮坂はエンジニアではないし、ものづくりの経験もなかった。にもかかわらず、こうした成功を収めることができたのは、スノーボーダーとして培われてきたメンタリティを発揮できたからにほかならない。

「開発はかなり大変でした。2014年の夏から試作が始まり、本格的な展開は2017年秋になるので、3年くらいかかりましたね。将来的なユースシーンの広がりを想定しながらも、最初はとにかくスノーボードで使えることにフォーカスして、何度も雪山へ足を運びました。滑れるエンジニアもいたので一緒に山で行動しながら、再接続しないとなればその場でバックパックからPCを取り出してデバックしたりと、常に雪の上でテストを繰り返して。VoIPシステムもオリジナルで作りましたが、なかなか上手くいかずに何回も何回もやり続ける粘り強さでなんとか成功にこぎつけました。キッカーやレールで何度も転倒して痛い思いを繰り返しても、諦めずにやり続けることで最終的にメイクできるようになる。開発にも共通する部分が多々あり、そうした積み重ねでした」

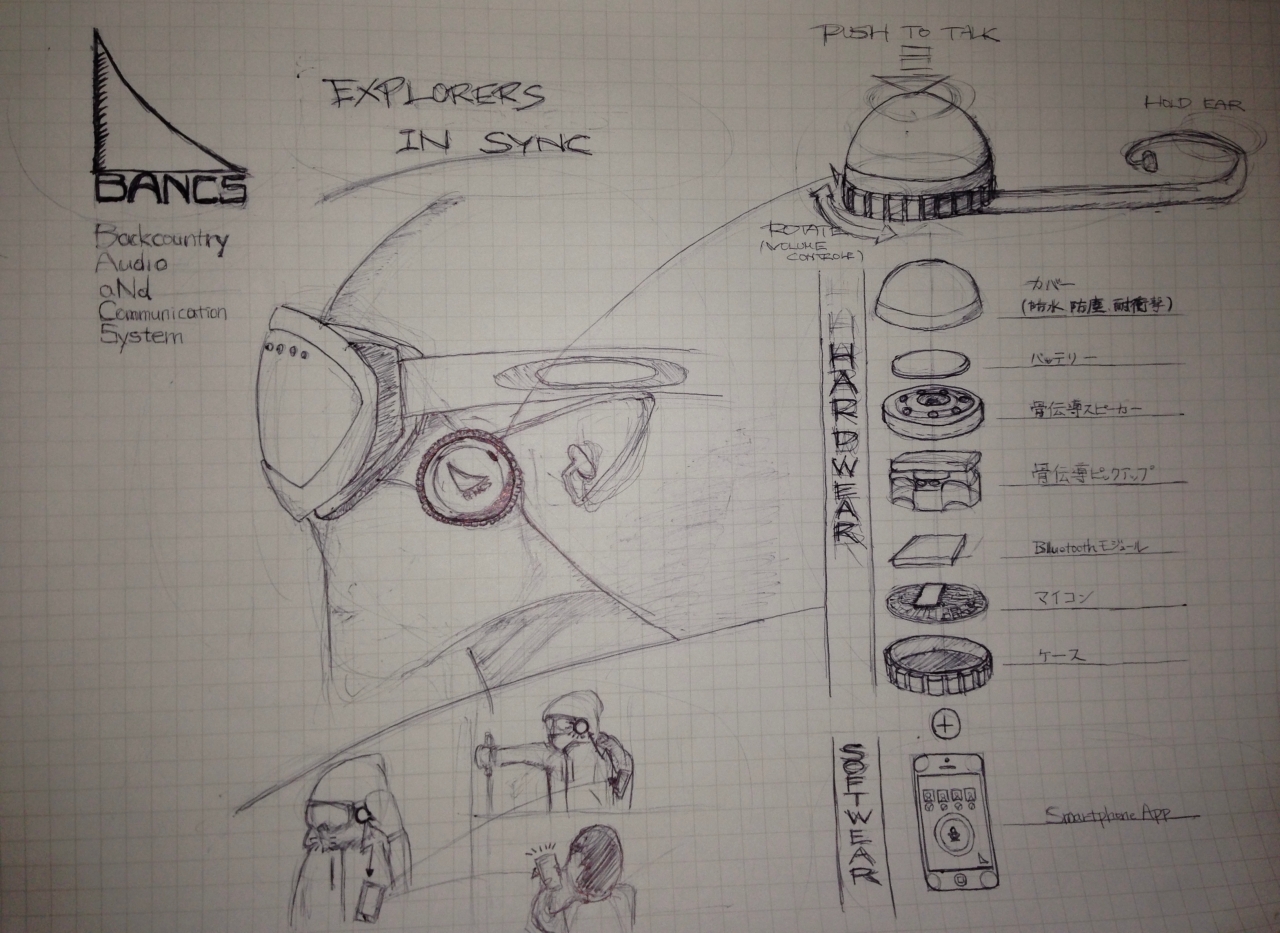

創業前に宮坂が描いた原案。名称はBANCSだった

東大生リアルスノーボーダーが誕生するまで

東京大学教養学部を経て大学院に進学し、新卒で世界最高峰のコンサルティング会社として名高いボストン・コンサルティング・グループ(BCG)入社という輝かしい経歴を誇る宮坂。こうした聡明なリアルスノーボーダーが誕生した背景には、絶望に打ちひしがれたニュージーランドでのひとり旅があった。

2003年の冬、高校の卒業旅行で海外へ行く予定だったが、当時はSARSが流行していたため渡航を断念し、雪がある時期の国内旅行に切り替えたためスノーボードを初体験。その後、大学3年までは年に数回行く程度、いわゆるレジャーとして“スノボー”を楽しんでいた。大学4年の2月からニュージーランドのオタゴ大学へ留学することが決まっていたことから、その前年の夏、下見を兼ねてひとり旅に出ることに。真冬の南半球へスノーボード片手に向かったのだ。外国人たちの中でスノーボードをする日々を想像していたのだが。

「街の半分が日本人みたいな状況に最初は絶望しました。でも、同じバッパー(バックパッカー向けホステル)に泊まっていた日本人と一緒に滑ったり生活をともにしているうちに、徐々に仲良くなっていって。そこにいた人たちはみんな滑りが上手かったこともあり、スノーボードのカッコよさを強烈に感じたんです。当時、毎日のように日記をつけていたんですが読み返してみると、“この旅で僕の価値観はものすごく変わった”みたいなことがたくさん書いてあって(笑)。それまでの聖光学院や東大にはいない人たちと数多く出会い、言葉を交わして、彼らの生き方が僕に大きなインパクトを与えたんです。そうしたライフスタイルを含めて、スノーボードって超カッコいいなって」

Googleで宮坂を検索すると数多くのビジネスメディアで取り上げられているインタビュー記事が引っかかるのだが、その中に彼が綴っていた当時のブログが紛れ込んでいた。ちょうどオタゴ大学への留学を機に始めたブログで、タイトルはずばり「スノーボード学を究める」

ニュージーランドで出会ったかけがえのない仲間とともに

読み進めていくと、誰しもが経験しただろうスノーボードにのめり込んでいく様がリアルに綴られていた。ライダーを目指していたこと、札幌でプロライダーに出会いスノーボード観が変わったこと、時には白馬が国際クラスのリゾートになると2008年時点で断言するなど賢明さを覗かせている中、白馬にコモっていた際に綴られた記事が目に留まった。以下はその引用になる。

「もっといろんな人にこの世界に触れてほしいと思う。環境保全なんつっても、自然の中での楽しい思い出とか、キムタク風に言えば“自然のヤバさ”を感じる機会がないと実質が伴わない机上の論理になってしまう。だから、東大でスノーボードサークルを立ち上げることにした! このいつまでたっても終わることもないだろう超学歴偏重社会にあって、やっぱりヤツらは当面の間、日本を引っ張っていくだろうから、そういうヤツらにこそこの世界を見せたい」

スノーボーダーが社会を変える。語弊を恐れずに言えばそういうことを言いたかったのだろう。

オリジナルにこだわり続けるスノーボーダーに舞い降りた啓示

そして、宮坂自身が実行に移す。子宝に恵まれ学生結婚すると、しばらく雪山生活からは遠のいてしまうも、生き方を模索する日々を送る。大学院時代、事業を創ることがもっとも社会にインパクトを与えられると考え、そのためにビジネスを学ぶべく難関を突破してBCGの門を叩いた。

「面接の際、起業するために学びたいから志望していると伝えて入社しました。大学院時代から始めていた農業関係、漢方の流通を変えるなどいろいろなアイデアがある中で譲れなかったことは、世の中に対してインパクトがあり、オリジナリティに溢れていて、誰もやっていない誇りに思える事業、ということ。スノーボードにとらわれずに考えを巡らせていました」

スノーボードを仕事にしたいとは思わなかったそうだが、事業を創出する考え方はスノーボーダーそのものだった。こうしてBCG3年目を迎えると、多くのメディアで語られているとおり、GoProの創業ストーリーに着想を得ることになる。

創業者のニック・ウッドマンがサーフトリップ中に、自身が波に乗っている様子を手軽に撮影できないことに気づき、サーファーが身につけられるカメラを作りたいという思いに端を発しているという話なのだが、そうしたアイデアを求めて白馬へ滑りに行くと、本国のGoProスタッフと奇跡的に出会い、ともにライディングする機会を得た。

栂池高原をベースにスノーボード漬けの毎日だった

「2014年3月、かなり雪が降っている日でした。偶然出会ったGoProの社員や何人かとサイドカントリーで滑っているとき、友達がひとりいなくなったんです。グローブを外してかじかんだ手で電話しても出ない。マズいなという空気の中、ひとまず下りてどうしようかという状況だったんですけど、すでにそこにいてお茶を飲んでいて(笑)。そんな出来事があり、帰宅してシャワーを浴びているときに“滑りながら話す”ことができたらいいのでは?というインスピレーションが湧いてきたんです。GoPro社員との出会いも含めて、これは啓示に違いないと思いました」

スノーボーダーとしての生き方を貫き創出した社会的価値

すぐさま行動に移すと、トランシーバーアプリがたくさん存在すること、有線のイヤフォンであればボタンを押すことでプッシュトークが可能なことを知った。これをなんとか滑りながら押せるようにできないか試行錯誤を繰り返し、3Dプリンターについて勉強して製作。5月、新潟・かぐらで試すことができた。10秒ほど遅延して声が聞こえてくる代物だったが、可能性を感じるには十分すぎる体験だったそう。

「滑りながら聞こえた瞬間……声って不思議なもので、隣にいるかのような感覚がするんですよね。これはめちゃくちゃ新しい体験だったし、逆に考えるとこれまではものすごく孤独に滑っていたんだということに気がついた。これはまだ誰も体験していない価値だと確信しました。これだったらいけるな、と」

「プロダクトのストーリーとしてすごくいいなと、我ながら思いました。創業者がスノーボーダーで、雪山という過酷な状況で使いたいと考えついたコミュニケーションプロダクトを突き詰めて作った結果、あらゆる“現場”で使えるようになる。厳しい環境に向けて作ったからこそパワフルなものになるんだろうなと想像しました」

こうして前半で綴った開発秘話につながるわけだ。そして再び、BONXは新たなるチャレンジに踏み切る。

スノーボーダー向け、いわゆるBtoC向けのプロダクトとして誕生したBONX Gripは、宮坂が描いていた未来予想図どおりにBtoB向けとして多様な現場で使われるようになり、それに伴ってBONX miniが生み出された。そして、それらあらゆる“現場”から得た膨大なフィードバックを、次はスノーボードを含めたアクションスポーツの現場に還元しようとしているのだ。BONX史上、最高クオリティを誇るニューギアのクラウンドファンディングが6月上旬にスタートするので、まだ“BONX体験”をしたことがないスノーボーダーはもちろん、すでにGripやminiを持っている方も以下のページをご覧いただきたい。

BONX New Gear is Coming Soon

https://bonx.co/ja/new-gear-2021/

スノーボーダーのライフスタイルに憧れを抱き、日本と南半球を往復する中で勉学と並行してライディングに磨きをかけ、パウダーライディング中にビジネスの着想を得て、リアルスノーボーダーとしての生き方が経営手腕に活きている。宮坂の挑戦はまだまだ続く。その挑戦に終わりはないのかもしれない。それは、己のラインを追究し続けるスノーボーダーだからこそ──。

PROFILE

宮坂貴大(みやさか・たかひろ)

1984年、神奈川・川崎市生まれ。東京大学教養学部在学中に1年間ニュージーランド・オタゴ大学観光学部に留学。同大学同学部卒業後、東京大学大学院総合文化研究科に進学し、2011年修士課程修了。同年、ボストン・コンサルティング・グループ入社。2014年、チケイ株式会社(現株式会社BONX)を創業、代表取締役CEOとなる。スノーボードだけでなく、スケートボードやサーフィンもライフスタイルとして楽しむ、3児の父。

photos: Takashi Akiyama text: Daisuke Nogami(Chief Editor)