INTERVIEW

グローバルに羽ばたく片山來夢の真髄を編集長が紐解く対談【前編】「歩夢と卓がいたから」

2023.12.28

こうして順風満帆なライダー人生を送っているかのように見える來夢だが、ここに至るまでは苦悩の連続だった。ソチ五輪ハーフパイプで、日本スノーボード界初のオリンピックメダルを獲得した平野歩夢と平岡卓ら同世代のライダーたちから遅れをとり、その後を追うようにしてスポンサーを獲得。その後、邁進し続けてきた結果が今である。

遅咲きながらも、グローバルライダーとしてそのトップに登り詰めた來夢の強さの真髄を紐解くべく、弊ウェブマガジンで編集長を務める筆者との対談を行った。前編・後編に分けてお届けする。

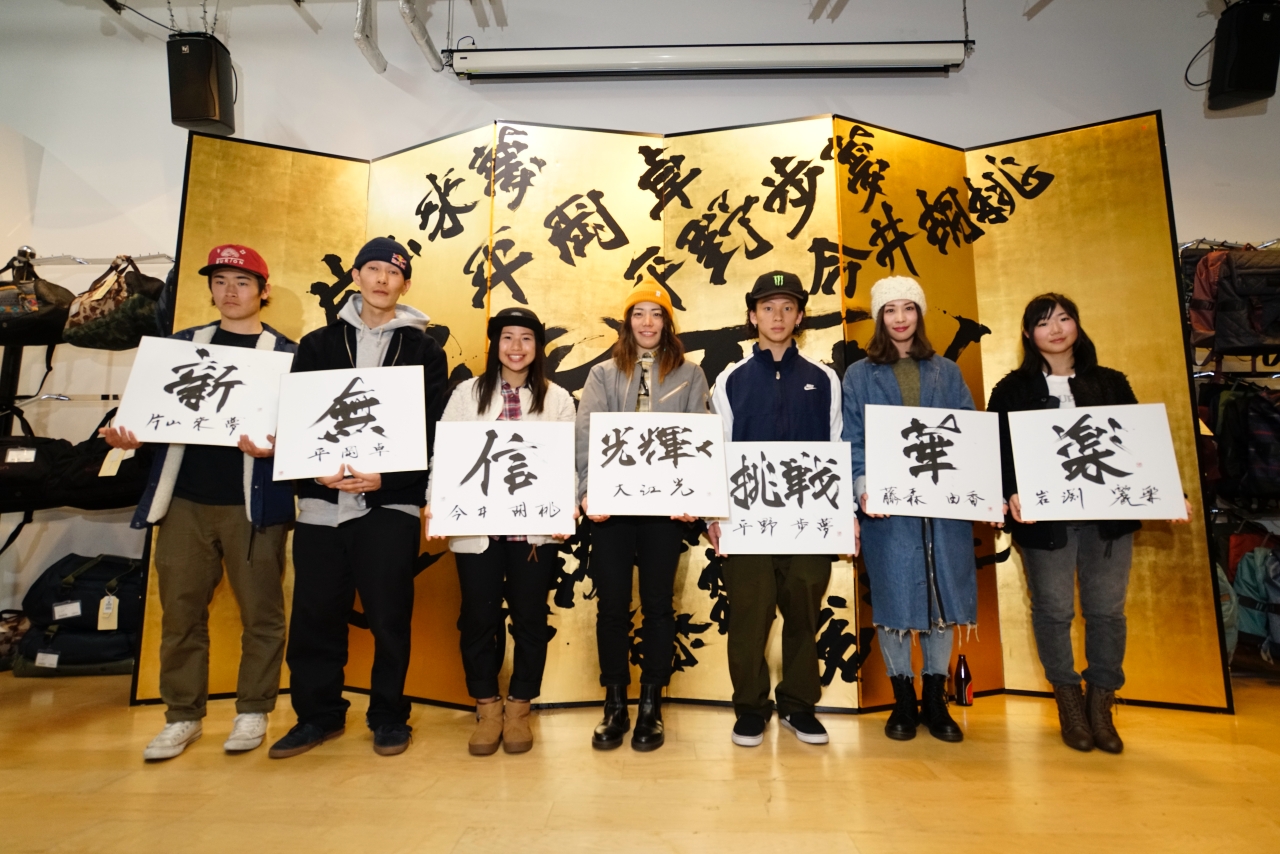

片山來夢(左)と編集長の野上大介。BURTON JAPANオフィスで対談を行った

photo: Yuto Nishimura(HANGOUT COMPANY)

「オリンピックに出たいと思う以前に、小学生のときからビデオに出ることが目標でした」

編集長: 來夢とはよく会うけど、本格的にインタビューをさせてもらうのは初めてかな。かつて、ハイクオリティな室内ハーフパイプとして名を馳せた「アクロス重信」があった愛媛の中学・高校に越境入学していた話は知っているんだけど、幼少期からそこまでの話を教えてもらえる?

來夢: 始めたばかりの頃の記憶はまったくないんですけど、最初からスノーボードに興味があったわけではありません。父さんが滑りに行きたいから、その口実で連れていかれていたような感じでした(笑)。でも、ハマったキッカケはしっかりと覚えていて。岐阜の(飛騨)ほおのき平っていうローカルゲレンデでよく滑っていて、そこのロッジで働いている人に教えてもらっていました。その人がすごく上手かったのでカッコいいと思って、そこからハマったんです。小学校に入るか入らないかくらいのときだったと思います。

photo: Yuto Nishimura(HANGOUT COMPANY)

編集長: 6歳か7歳くらいってことは、ちょうど2002年のソルトレイク五輪のハーフパイプで中井(孝治)がブッ飛んでいたときくらいじゃないかな。

來夢: でも、そのときスノーボードがオリンピック種目になっていることを知らなくて。その後、10歳だった2006年くらいに初めてパイプに入りました。そうしたらたまたま、トリノ五輪がやっていた感じです。初めて入ったパイプがアクロス重信だったんですけど、そのときすでに(平岡)卓も(平野)英樹も(平野)歩夢もみんなすごく上手くて、720から720とかつなげていて……。オレなんてエアターンしかできなかったから衝撃的でした。

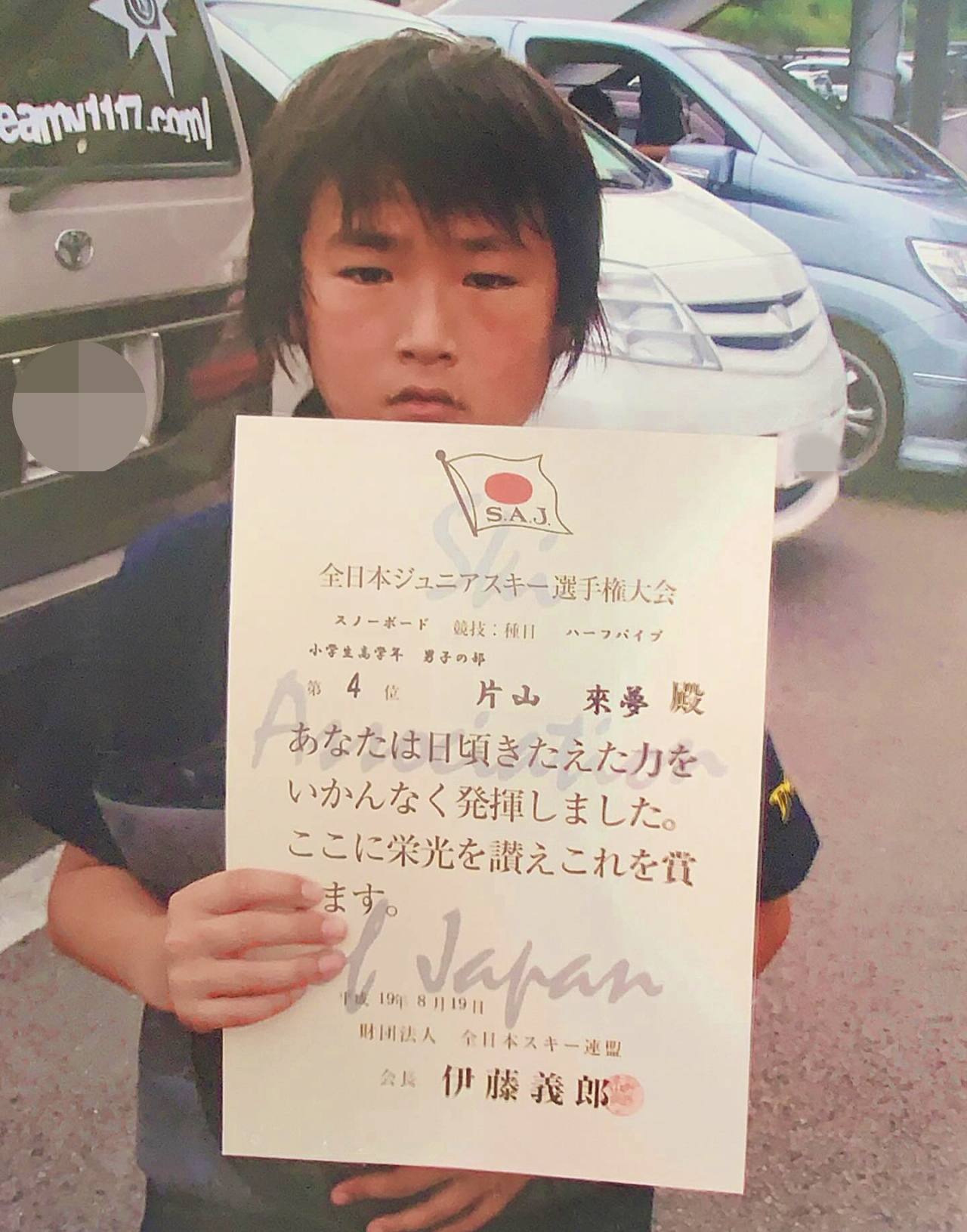

ハーフパイプを始めた翌年にはすでに結果を残していた

編集長: オリンピックがあるからパイプを始めたのではなく、上達する過程において、その通過点にパイプがあった感じなんだね。渉さん(來夢の父はBACKSIDE CREW「FRESHFISH」所属)が持っていた90年代のスノーボードビデオを小さいときに観まくっていたって話を以前に聞いたことがあるけど、來夢にとって当時のスノーボード観はどんな感じだったの?

來夢: ビデオに写し出されるスノーボードしか知らなかったですね。当時だと、テリエ(ハーカンセン)がバックカントリーで撮影しながらパイプの大会にも出ていることが当たり前だったじゃないですか。オリンピックに出たいと思う以前に、小学生のときからビデオに出ることが目標でした。その通過点にパイプの大会がある感じで。当時所属していたのが「KUNIHIRO CLUB」っていうスノーボードチームだったんですけど、けっこう特殊な活動をしていました。でも今振り返ると、そこにいたのがよかったと思います。パイプの練習ばかりではなく、雪が降ればパウダーを狙いに行く感じで積極的にフリーライディングを取り入れていて、オールラウンドで上手くなることを目指していました。パイプだけではなくパークもジブも、分け隔てなく練習していましたね。

今では珍しい來夢のジブシーン

編集長: なるほど、そこで來夢の礎が築かれるわけだ。上達するためにギア選びは重要だと思うけど、KUNIHIRO CLUBがプロショップのような役割を果たしてくれていたの?

來夢: そうですね。チームからの影響を受けて、当時からBURTON(バートン)を使っていました。種類が豊富なので、自分が成長していくうえで選択肢が多いのがよかったですね。成長期は特に身体が大きく変わっていくじゃないですか。そうした中で自分にフィットするボードが見つけやすかったです。バインディングとブーツにも同じことが言えます。ボードの選び方はわからなかったので、KUNIHIRO CLUBにお願いしていました。そのときに、将来的にパイプだけじゃなくて撮影活動をしていくという目標があるなら、BURTONをスポンサーにつけたほうがいいというアドバイスを受けていました。なので、BURTONチームに入ることは目標のひとつでした。

中高時代の來夢を支えたKUNIHIRO CLUBの仲間たち

編集長: なるほど。KUNIHIRO CLUBのサポートがあったうえで、愛媛の中学と高校に通いながら、オフシーズンを含めてアクロスでパイプの練習をする日々を送っていた、と。

來夢: そうでうね。大会に本格的に出るようになってからは、パイプに集中するようになりました。

「いつの間にか、“勝つため”のスノーボードになっていました」

編集長: リザルトを見ていると、後発ながらも2012年のSAJ(全日本スキー連盟)の大会では英樹や(佐藤)秀平を従えて優勝しているんだよね。かなり短期間で上達したと思うんだけど、その2年後、3歳下の歩夢と同い年の卓がソチ五輪ハーフパイプでメダルを獲得。日本スノーボード界初のメダルということと、ソチ五輪で日本勢初のメダルだったことも重なって、日本中が大フィーバーしたよね。そのとき來夢は、歩夢と卓のことをどういう心境で見ていたの?

來夢: 最初に会ったときは手に届くところにいなかったから「すごいな」って感じでしたけど、それがどんどん近づいていく中で距離感も縮まり、より身近に感じていました。リスペクトしていたしすごいっていう気持ちは変わらず持っていましたけど、(歩夢と卓がメダルを獲った)うれしさ以上に悔しさのほうが大きかったですね。

編集長: その悔しさをバネに、來夢はどう変わっていったの?

photo: Yuto Nishimura(HANGOUT COMPANY)

來夢: オリンピックは2月じゃないですか。わりとハイシーズンだったので、残りのシーズンは(SAJ)全日本(選手権)に向けて練習に明け暮れました。そのときは全日本で勝てばナショナルチームに入れることがわかっていたので、これまで以上に大会で勝つことに対して貪欲でした。絶対に勝つ、という気持ちが強くなっていて。その結果、3月の全日本で優勝することができて、BURTONが(スポンサーとして)ついたんです。そのときはわからなかったけど、歩夢と卓がメダルを獲ったことは、自分にとってすごくいい方向に働いてくれたと思っています。

編集長: 晴れて歩夢と卓とチームメイトになったわけだけど、彼らとの関係性はどういう感じだったの?

來夢: 仲間でありライバルです。彼らの存在は大きかったですね。ふたりともライディングスタイルがそれぞれ違うじゃないですか。それが自分の中ではすごく大きくて。卓は同い年で歩夢は年下だけど、彼らから学ぶものはたくさんありました。こういう話をするのは照れくさいけど(笑)、今でもふたりのことを尊敬しています。

BURTONチームに加入した最初のシーズン。2015年3月、岐阜・高鷲スノーパークで行われた「SUPERPIPE SESSOIN」で存在感を示した

編集長: 憧れだったBURTONチームに加入したことで、何か大きな変化はあった?

來夢: 契約した2014年にBURTON FLAGSHIP NAGANOがオープンしたんですけど、そのイベントにテリエやジェレミー・ジョーンズ、ケリー・クラークたちがいました。そういう憧れの人たちと肩を並べてライダーとして前に出たとき、「オレ、BURTONライダーになったんだ」っていう印象が今でも鮮明に残っています。BURTONライダーになることは、自分がスノーボードを続けていくうえでのひとつの目標だと考えていたので、大きなターニングポイントになりましたね。

編集長: そして、ここから平昌五輪ハーフパイプに出場を果たしてファイナル進出。その4年後、北京五輪を目指すも残念ながら出場できなかった。でも、來夢にとってオリンピックはあくまで通過点だったと思うけど、その大舞台を目指し続けた8年間でスノーボーダーとしてどのように成長したと感じている?

歩夢や卓らとともに平昌五輪日本代表の座を射止めた

來夢: 歩夢と卓がメダルを獲ったことで、周囲に与える影響力の大きさをオリンピックには感じていたし、実際に平昌五輪に出てみて、自分自身肌で感じました。でも、何も気にせずにガムシャラにオリンピックを目指して出ることと、そういう部分を意識してオリンピックを目指すのは、話が全然違うんです。この8年間で(技術的に)上手くなったところもあれば、考えすぎて上手くいかなくて自分のスタイルを見失うこともありました。平昌のときはストレスをまったく感じずに取り組めていましたけど、北京に出られなかった原因はこういう部分にあったのかなと思います。シーズンが始まるまでは自分の中でスノーボードは楽しいものとして捉えられているんですけど、(オリンピックが)近づけば近づくにつれて、周りの声とかがすごく気になってしまい、センシティブな気持ちになってしまって……。今まではカッコよくて面白いスノーボードだけを追い求めて滑り続けていたのに、いつの間にか、“勝つため”のスノーボードになっていました。

平昌五輪前、スタイリッシュに空中遊泳を楽しんでいた來夢

編集長: なるほど。じゃあ、北京五輪があった2021-22シーズンが一番しんどかったんだろうね。

來夢: 自分のスノーボード人生の中で、一番しんどかったですね。

編集長: そのとき何が來夢を支えてくれたの?

來夢: ダニー(デイビス)が誘ってくれた、『ARK』っていうムービーの撮影ですね。ダニーといえばBURTONのトップライダーじゃないですか。そのダニー直々に、自分がやりたかったムービー撮影に誘ってくれたことが大きかった。ダニーが自分のスノーボードの原点を思い出させてくれたんです。

後編につづく

片山來夢(かたやま・らいぶ)

生年月日: 1995年5月4日

出身地: 静岡県焼津市

スポンサー: BURTON、ROCKSTAR ENERGY、ANON、GALLIUM WAX、FOOT PRO STATION

interview + text: Daisuke Nogami(Chief Editor)

eye catch photo: Aaron Blatt